Albertalli, Becky: Love, Simon. Jeder verdient eine große Liebe.

Von Leah Rivka Egold

Inhalt

„Nein, im Ernst jetzt, ich bin schwul.‘ Drei Worte. Einen Augenblick sind alle still.“ (S. 170)

Der Jugendroman und Gewinner des deutschen Jugendliteraturpreises (Jugendjury) 2017 „Love, Simon. Jeder verdient eine große Liebe“, auch bekannt unter dem Titel „Nur drei Worte“ von Becky Albertalli, erzählt die Geschichte des 17-jährigen Simon. Simon trägt ein Geheimnis in sich und ist noch nicht bereit, es mit seiner Familie und seinen Freunden zu teilen: Er ist schwul. Einzig und allein einer anonymen Internetbekanntschaft namens Blue vertraut sich Simon an. In Blue findet Simon einen Gleichgesinnten, der in humorvollen und tiefgründigen E-Mail-Konversationen seine Erfahrungen teilt. Sich seiner eigenen sexuellen Orientierung längst im Klaren, befürchtet der Teenager dennoch, sein Coming-out könne die Beziehung zu seinen engsten Vertrauten für immer verändern und ihn auf Grund weit verbreiteten Schubladendenkens sozial isolieren. Aus Angst sich seiner Homosexualität offen zu bekennen lässt Simon eine Erpressung durch einen Mitschüler zu und verstrickt sich zunehmend in Probleme.

Fachwissenschaftliche Überlegungen

Mit dem 17-jährigen Simon präsentiert Becky Albertalli einen sympathischen, beliebten und schwulen Hauptcharakter. Entgegen verbreiteter Vorurteile, welche Schwulsein mit Unmännlichkeit gleichsetzen, vermeidet die Autorin mit der Figur Simon stereotypische und klischeehafte Darstellungen männlicher Homosexualität (vgl. Blome 2018, S. 9), vielmehr entspricht die Figur über weite Teile des Jugendroman eher dem topischen männlichen Teenager, wie er Leser*innen und Zuschauer*innen in zahlreichen Highschool-Darstellungen in Literatur, Film und Fernsehen begegnet. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive Simons, dabei lebt der Roman vom stetigen Wechsel von der Erzählhaltung eines erlebenden Ichs, wenn Simon von seinem Alltag in der Schule und mit seiner Clique erzählt, zur Erzählstruktur eines modernen Briefromans, indem immer wieder die Wiedergabe des E-Mail-Verkehrs von Simon und Blue in den Handlungsverlauf eingebettet wird. Aus der damit vorherrschenden Innenperspektive des homosexuellen Simon gewinnt der/die Leser*in nicht nur Einblicke in die Gefühlswelt eines Jugendlichen, der mit Verunsicherungen und Ängsten aufgrund seiner sexuellen Orientierung zu kämpfen hat, sondern wird Teil seiner Identitäts- und Selbstfindung, welche die gesellschaftliche Heteronormativität in Frage stellt.

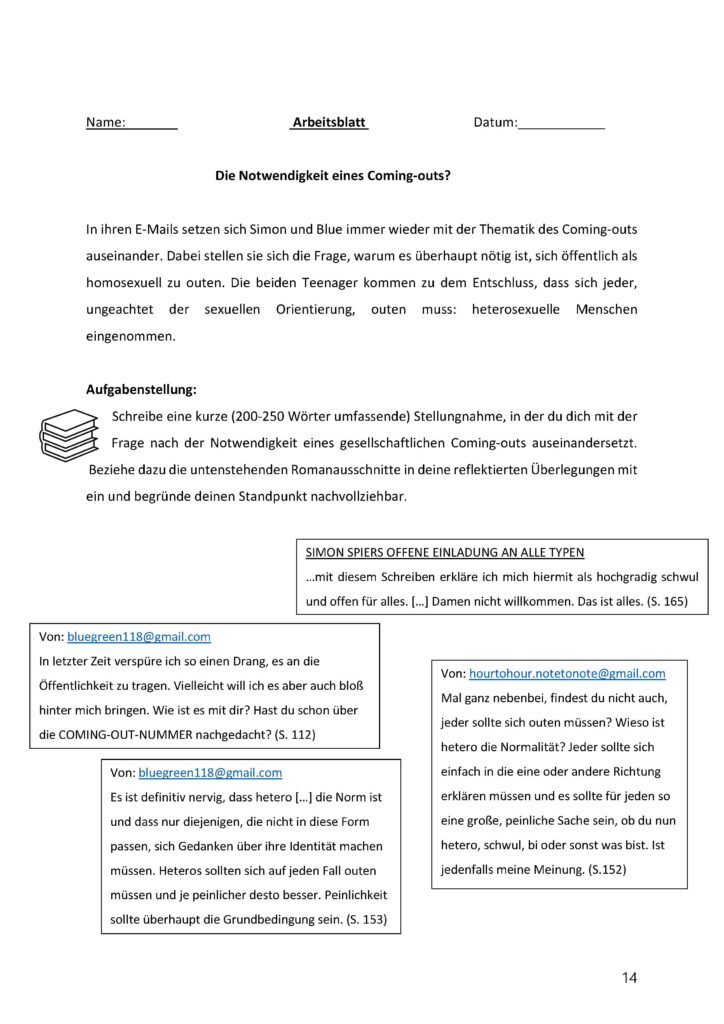

In diesem Zusammenhang eröffnet die Ich-Perspektive Simons, die zunehmend durch den Email-Kontakt zwischen Simon und dem unbekannten Blue geprägt wird, die Möglichkeit, den Diversitätsaspekt (männlicher) Homosexualität mehrperspektivisch zu beleuchten (vgl. Buchholtz 2004, S. 59). Hierbei kommt vor allem dem wesentlichen Themenschwerpunkt des Romans, dem Coming-out, besondere Aufmerksamkeit zu. So durchzieht das Motiv von Simons Coming-out die gesamte Romanhandlung und lädt damit junge Leser*innen dazu ein, die als selbstverständlich angenommene Heterosexualität der Mehrheitsgesellschaft kritisch zu überdenken (vgl. Blome 2018, S. 4).

Bei der Darstellung von und dem Umgang mit Homosexualität schwingt in der Jugendliteratur jedoch, nicht zuletzt aufgrund des in der Realität oft kontrovers ausgetragenen öffentlichen Diskurses, oft auch eine demonstrative sowie aufklärende Komponente mit. So verleiht die Autorin auch hier einerseits verschiedenen Figuren, die sich durch unterschiedliche ethnische Herkünfte, sexuelle Orientierungen sowie religiöse Überzeugungen voneinander unterscheiden, eine Stimme, um die Bedeutung von Offenheit, Akzeptanz und Toleranz gegenüber LGBTQ+ Menschen in den Vordergrund zu rücken. Andererseits muss an dieser Stelle jedoch auch erwähnt werden, dass Albertalli, die vor ihrer Autoren-Karriere als Jugendpsychologin tätig war, teils überspitze Diversitätsdarstellungen heranzieht, um ihre Forderung nach Akzeptanz für Abweichungen von der Heteronormativität zu unterstreichen.Dies zeigt sich zum Beispiel an Bram, dessen Figur sich im Laufe der Handlung als schwul, schwarz und jüdisch herausstellt (S. 112, 276).

Neben der sexuellen inszeniert der Jugendroman auch weitere Formen der Diversität. Während bspw. Simon mit seiner Freundin Abby über seine Sexualität spricht, teilt diese ihm mit, dass sie aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe in einem Viertel außerhalb der Stadt wohnt und ihr Vater sie und ihre Mutter verlassen hat. Auf diese Weise werden zwar viele Diskriminierungen angerissen, der Lesende taucht jedoch an solchen Textstellen nicht tiefer in die Materie ein, sodass der gesellschaftlich wichtige Aspekt als beiläufige Figurenbeschreibung verhallt. An Simons Highschool findet ein wöchentlicher „Gender-Bender-Tag“ statt, an dem alle Schüler*innen einen Geschlechterwechsel durch Verkleidung vornehmen, was mit Blick auf den tatsächlichen Schulalltag als sehr unwahrscheinliches Event erscheint. Und auch das schnell herbeigeführte, von allen Figuren begrüßte Happy End, im Sinne des Liebesgeständnisses von Simon und Bram, erscheint etwas künstlich. So sei an dieser Stelle einerseits darauf verwiesen, dass beide Figuren erst seit kurzem öffentlich als Homosexuelle agieren. Zudem müssen andererseits auch die konfliktreichen Verstrickungen Simons in der Romanhandlung berücksichtigt werden, welche nicht zuletzt zu einem Kontaktabbruch zwischen ihm und Bram führten. Solche Handlungsstränge, wie am Beispiel des Happy-Ends gezeigt, lassen die Diversität vordergründig und konstruiert erscheinen.

Die Reflexionen und Stellungnahmen des homosexuellen Simon bewirken allerdings dennoch eine gewisse Differenziertheit der auf der Handlungs- wie auf der Nebenfigurenebene plakativ gestalteten Diversitätsdarstellungen und verleihen ihnen tiefere Authentizität. Indem Albertalli geschickt mit der Darstellung von Diversitätsaspekten spielt, geht aus „Love, Simon“ eine sich in Grenzen haltende und feinfühlige Belehrungsabsicht hervor. Daher bleibt, trotz der teils plakativen Konstruktionen, festzuhalten, dass der Roman „Love, Simon“ durch seine Auseinandersetzung mit der Thematik der Homosexualität und des Coming-outs eine altersgerechte Zugangsmöglichkeit zu gesellschaftlich kontroversen Themen bietet, denen gerade in der Pubertät ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. Baar 2016, S. 33; Elstner 2016, S. 38).

„Mal ganz nebenbei, findest du nicht auch, jeder sollte sich outen müssen? Wieso ist hetero die Normalität? Jeder sollte sich […] erklären müssen, und es sollte für jeden so eine große, peinliche Sache sein, ob du hetero, schwul, bi oder sonst was bist.“ (S. 152)

Hier wird deutlich: Die Notwendigkeit eines Coming-outs und die damit einhergehenden sozialen und emotionalen Probleme Simons sind zugleich wesentliches Thema wie Handlungsmotor. Dabei werden die (literarischen) Topoi eines schwärmerischen Teenagers auf einen homosexuellen Teenager übertragen, womit inszeniert wird, dass diese genauso ticken wie heterosexuelle Teenies. Auch zeigt sich in der Suche des verliebten Simon nach Blue, der in verschiedenen männlichen Mitschülern seinen anonymen Brieffreund zu erkennen glaubt, dass sich Homosexualität in unterschiedlichsten Lebensweisen und Persönlichkeiten ausdrücken kann. Freilich findet dieses Erkennen potentieller Homosexualität in den unterschiedlichen Persönlichkeiten letztlich nur in Simons Phantasie statt, wodurch es einen Moment von Surrealität im Sinne traumhaften Wunschdenkens erhält. Die – in manchen Fällen sicher abwehrende – Reaktion der potentiellen Kandidaten auf die Vermutung – oder auch Unterstellung – sie wären schwul, wird erzählerisch ausgespart. Gesteigert wird die auf diese Weise erzeugte Normalität von Homosexualität durch Bram alias Blue, welcher als Highschool-Sportler bei den Lesenden zunächst die Assoziation einer „klassisch“ heterosexuell besetzten Rolle hervorruft. So wird er erst am Ende der Erzählung als Homosexueller sichtbar (vgl. Blome 2018, S. 9). Indem Simon und Bram schlussendlich eine glückliche Beziehung führen, endet der Roman mit einem klassischen Happy End.

Damit führt der Coming-Out-Roman den Leser*innen die grundsätzliche Möglichkeit zur Auflösung sozialer und sexueller Stereotype und zur Wandlung gesellschaftlicher Normen vor Augen. Dass es sich jedoch bei dieser Normverschiebung um einen langatmigen und längst nicht abgeschlossenen Prozess handelt, zeigen die erpresserischen und teils homophoben Handlungen anderer Figuren, die Simons Outing und öffentliches Leben als homosexueller Teenager nicht nur erschweren, sondern ihm sogar die Outing-Entscheidung nehmen. So gelingt Albertalli der Balance-Akt zwischen literarisch-idealisierter Inszenierung von Akzeptanz der Normalität jeglicher sexueller Orientierung und dem Abbild der Realität, die immer noch geprägt ist von Vorurteilen und Anfeindungen gegenüber homosexuellen Jugendlichen.

Didaktische Überlegungen

Mit seinen jugendlichen und authentischen Charakteren eröffnet „Love, Simon“ für junge Leser*innen vielfältige Identifikationsmomente. So präsentiert der Roman in der Darstellung der Peer Group rund um den Protagonisten Simon Jugendliche, mit denen sich jeder identifizieren kann; diese haben alle ihr Päckchen zu tragen und müssen sich den Herausforderungen und Erfahrungen des Erwachsenwerdens und der Entdeckung ihrer sexuellen Orientierung stellen (vgl. Bernd 2017, S. 38). Die den Leser*innen vertraute Alltagskulisse der Schule sowie alltags- und altersbezogene Thematiken wie Freunde, Familie und der hohe Stellenwert von Social Media und die selbstverständliche Verwendung von Jugendsprache stellen zusätzlich einen Lebensweltbezug her. Weiterhin ermöglicht die Ich-Perspektive Simons, welche die jungen Lesenden in die Gedanken- und Gefühlswelt des Teenagers eintauchen lässt, das Erkennen von Parallelen und die Identifizierung mit der Figur Simon. Auch eröffnet der Roman Heranwachsenden, die sich selbst zu einer sozial, allen voran sexuell ausgegrenzten Randgruppe zählen, die Möglichkeit, sich besser verstanden zu fühlen (vgl. Bernd 2017, S. 35).

Die Erzählung überzeugt durch ihre Vielfalt an jugendspezifischen Themen, die von Freundschaft und Liebe, über Sexualität, Herkunft bis hin zur eigenen Identität reichen. Daneben beinhaltet der Roman viele humoristische Elemente sowie vermehrte Referenzen zur derzeitigen Jugendkultur, wie beispielsweise durch die Social Media Plattform Tumblr, was Leseanreize schafft und sich positiv auf die Lesemotivation des jungen Lesepublikums auswirken kann. Die Erpressung Simons seitens eines Mitschülers, erzeugt zudem einen, die Lesemotivation fördernden, Spannungsbogen.

Mit Blick auf die vielfältigen Themenfelder zeigt sich der Roman nicht nur hinsichtlich des Alltagslebens der Jugendlichen aktuell. Indem es sich bei der Homosexualitätsthematik um ein im öffentlichen Diskurs stark präsentes Thema handelt, verfügt „Love, Simon“ über hohes zeitdiagnostisches Potenzial. So ermöglicht der Roman den Leser*innen, in Anlehnung an den Hauptcharakter Simon, die gesellschaftliche Heteronormativität zu hinterfragen und sensibilisiert sie zugleich für unterschiedliche Perspektiven ihrer Gegenwart, indem neben dem Hauptthema der Homosexualität auch thematische Abstufungen vorgenommen werden. Anhand der zahlreichen Nebenfiguren in Simons Umfeld finden damit auch Themen wie beispielsweise Herkunft oder Religion eine Behandlung.

Durch die durchgängigen Wechsel zwischen E-Mail-Dialogen und erzählten Kapiteln aus der Ich-Perspektive Simons verfügt „Love, Simon“ über eine lohnende stilistische Komplexität sowie erzähltechnische Gestaltung, ohne das Textverständnis zu beeinträchtigen. Allen voran das Schriftmedium der E-Mail bietet zahlreiche Zugänge sowie eine differenzierte Rezeption auf sprachlicher Ebene.